(INTERVIEW)

【INTERVIEW】人工子宮が当たり前になったら?──「PARALLEL TUMMY CLINIC」が問いかける “もしも” の世界 〜前編〜

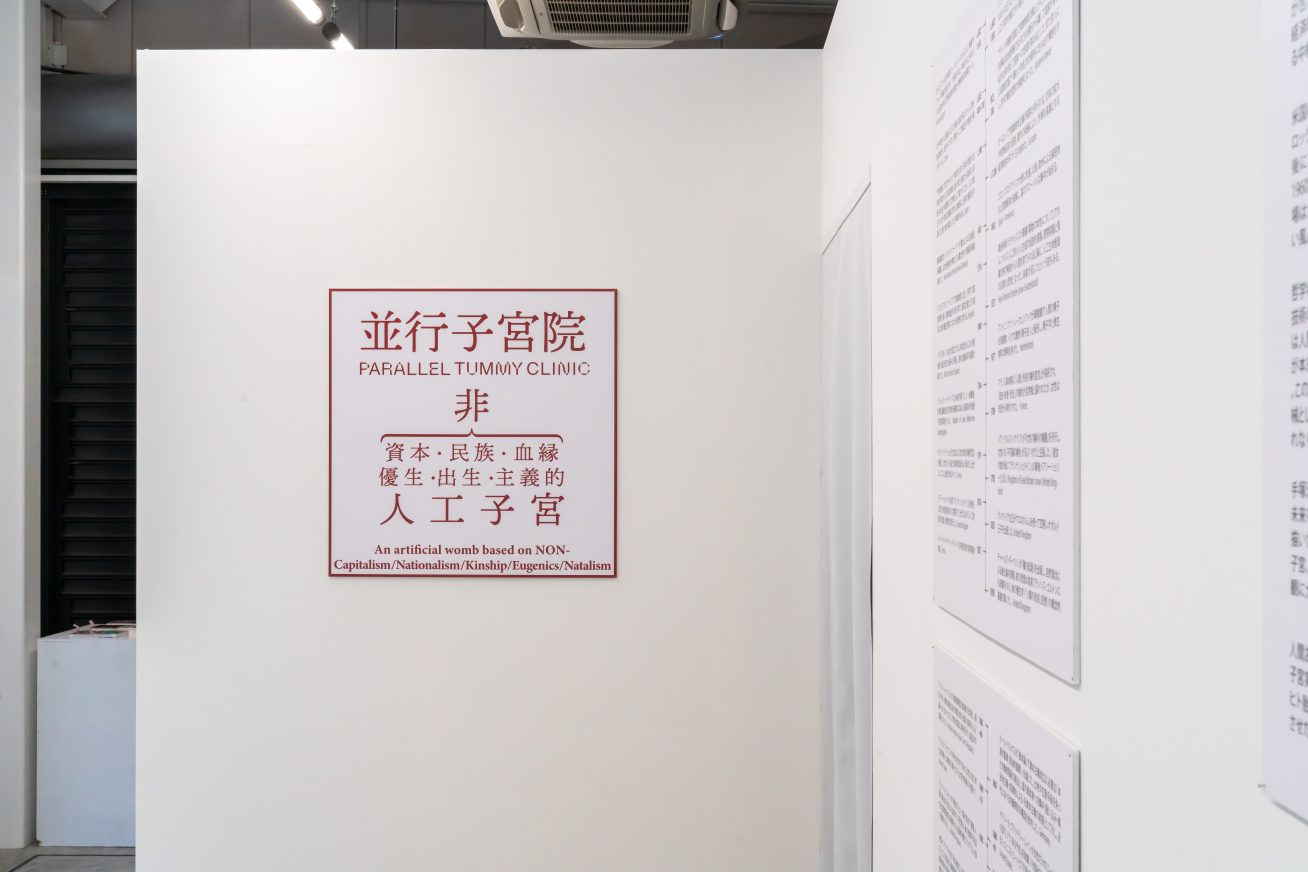

人工子宮が普及した2075年の社会を舞台にした、没入型インスタレーション「PARALLEL TUMMY CLINIC」がSHUTLで開催中!SHUTLの会場内は未来のクリニックとして設定され、来場者は一人ずつ受付を経て、人工子宮のある社会を体験します。企画はアーティスト・長谷川愛、脚本は劇作家・山田由梨。今回、前後編にわたりお二人にインタビューを行い、展示の背景や構想、未来への問いについてじっくりお話を伺いました。

インタビュアー: 黒田 純平(株式会社マガザン)

インタビュイー: 長谷川 愛(アーティスト)・ 山田 由梨(作家・演出家)

ライティング: 小倉 ちあき

展覧会「PARALLEL TUMMY CLINIC」の開催おめでとうございます。今回の展示は、2075年における人工子宮相談クリニックという設定がユニークです。まずはお二人の自己紹介をお願いできますでしょうか。

長谷川愛さん(以降、長谷川):長谷川愛です。私はスペキュラティブ・デザインという手法を用いて、バイオテクノロジーや科学技術と社会との関係性をテーマにしたアート作品を制作してきました。IAMAS、RCA、MIT Media Labで学び、現在は慶應義塾大学で教えながら、国内外で展示活動を続けています。最近では、自身の卵子凍結の経験を経て、生殖とテクノロジー、ジェンダーの関係性をさらに深く考えるようになりました。

山田由梨さん(以降、山田):山田由梨です。劇団「贅沢貧乏」を主宰し、作・演出をしています。演劇の他にも、ドラマの脚本や監督をすることもあります。

本展の経緯と概要について

黒田:まずは、本展の経緯と概要などを私からご説明します。今回の展覧会「PARALLEL TUMMY CLINIC」は、2075年の東銀座を舞台にした没入型インスタレーションです。誰もが一度は利用できる(条件付きですが)人工子宮の相談クリニックというフィクション設定を軸にしています。SHUTLの自主企画として、私と松本花音さんで共同して企画を進めました。SHUTL自体は2023年10月に開業し、最初は「伝統」をテーマにした柿落とし企画を開催したのですが、その次の企画を検討する段階で、スペースに常設されていた中銀カプセルタワービルのカプセルの存在や文脈は無視できないものでした。

そこで改めてリサーチをしていたときに、1972年竣工の中銀カプセルタワービルは2022年に解体されており、ちょうど50年の時が経っていたんです。さらに、建築家・黒川紀章の書籍『ホモ・モーベンス―都市と人間の未来』(1969年、中央公論社)に、全8条からなる「カプセル宣言」が掲載されていました。

内容が、今のライフスタイルに近い内容も書かれており、当時の50年後が記されていました。そこから、「さらに50年後の未来を想像する展覧会をしよう」という発想に至りました。

黒田:そこから、具体的に作家さんなどを決める段階で、「未来」を扱うならと、以前から注目していた長谷川愛さんに2023年末に声をかけさせていただき、参加していただくことに。

また、没入感のある空間や演劇要素を足したいという意見から、松本さんの提案で山田由梨さんにもコラボレーターとして参加していただきました。

もともとは2025年2月20日開幕予定でしたが、開催直前に所管庁との協議が入り、カプセルの一時撤去が決定。結果、約1ヶ月の休館を経て、会期は延期・変更となりました。ただ、そこから新たに仮設の壁を立てて二つの個室空間を設け、音響・演出もアップデートするなど、新たな形で展示を再構成することができました。

撮影:山根香

改めて、この企画に参加するまでの経緯や心境を教えてください。

長谷川:まず初めに、無事に開催できて良かったです。今年2月の開催予定が延期になったときは、正直「これ、本当に実現できるのかな」と思っていました。でも、結果的には時間ができたおかげでアップデートができ、空間としても新しい形になりました。まるで、こっちが正解だったかのような感覚です。SHUTL会場にあったカプセルの撤去という大きな出来事を経て、むしろそれが創造的な転換点になったとも言えます。元の構想に囚われず、より本質的なメッセージを伝える展示として組み直すことができました。

長谷川愛

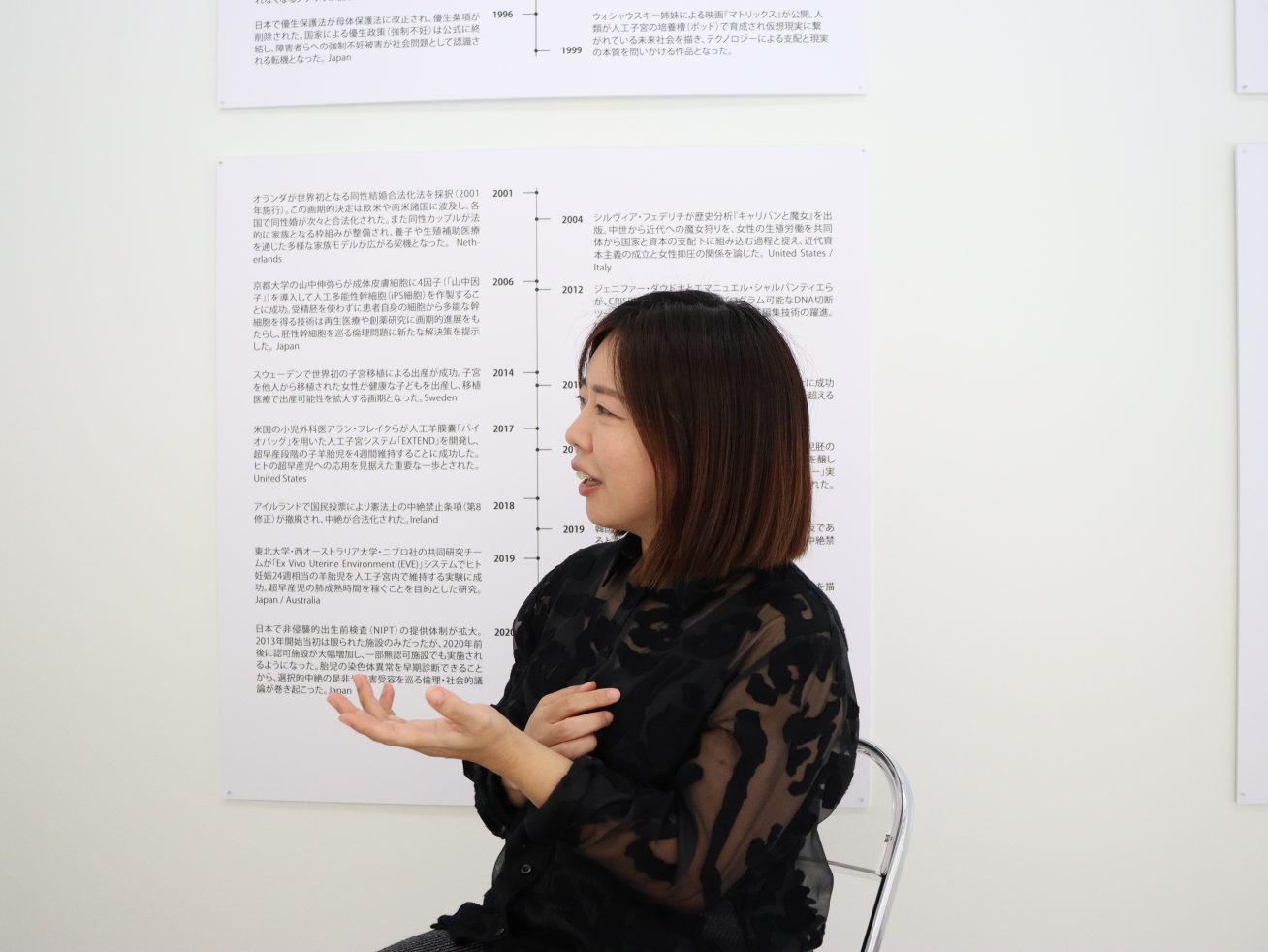

山田:一年半ほど関わってきたのですが、いろいろなリサーチや対話を重ねて、このかたちにたどり着けたことに感慨があります。展示を見たお客さんの反応を聞いて、「これまでの積み重ねが確かなものになった」と実感しています。SHUTLという場所自体が、過去と未来の文脈を接続する場としてユニークで、その中で人工子宮というテーマに向き合うことに、強い意味を感じました。

山田由梨

鑑賞者の反応で印象に残っているものはどんなことがありますか?

長谷川:いつも「男性向けに作品を作ってないでしょ」とよく言われるんですが、今回は意外にも新米パパからの共感があって嬉しかったですね。特に「人工子宮があってくれたら、パートナーの身体的負担を減らせたのに」という声には、時代の変化を感じました。作品を通して、性別を超えた生殖の経験や責任を共有できる社会のイメージを、少しでも喚起できたのなら非常に嬉しいです。あと、「人工子宮って、すごくディストピア的なイメージがあったから、“どんなディストピアで殴られるんだろう?”と思って来てみたら、意外と全然違う世界が広がっていて驚いた」というようなコメントをいただいています。

山田: 50年後の人工子宮という設定は、最初は突拍子もないものだと思っていたんですが、実際には他人事ではないというか、現実的に想像できてしまう内容で、“意外と近い未来の話”という感覚を持ったという感想をいただきました。私自身も制作中に感じていたことだったので、「やっぱりそう感じるよね」と共感しました。

黒田:企画サイドの方にも様々な感想や反応をたくさんいただいています。あと、個人的な感想ですが、展覧会の準備を進めている最中に、「日本の出生数が70万人を切った」というニュースが報じられて、もしかしたら人工子宮が実現する未来が本当に訪れる可能性もあるのでは…と思うようになりました。僕自身、結婚もしていないし子どももいない中でこの企画を進めながら、「子どもを持つってどういうことなんだろう」と改めて考える時間にもなりました。今の社会では、男性が1人で子どもを持つことはまだまだ難しいし、それは相手がいて成り立つことであって、自分だけでどうにかできる話ではない。だからこそ、すごく慎重に考えるべきことだとも感じています。「もし人工子宮があったら、自分はそれを使うのか?」という問いと向き合う中で、自分自身と深く向き合う時間が生まれました。また、今回の展覧会では来場者の男女比がほぼ半々だったのも印象的で、興味深い点でした。

ここからは長谷川さんにフォーカスした質問です。以前から生殖をテーマに作品を制作されてきましたが、今回のアップデートでは、特に何を意識されましたか?

長谷川:スペキュラティブ・デザインという立場から、「別の世界を想像する」ことを続けてきました。でも最近は、資本主義的な構造に絡め取られてしまうことへの危機感が強くなっていて。「ユートピア的な未来」を提示することが、今はすごく難しい。でも、それでも希望を提示したいという気持ちがあって、ディストピアではなく「誰もが一度だけ無料で使える人工子宮」という仮想社会を設計しました。その設計は、非血縁、非資本、非優生という価値観の上に成り立たせたつもりです。

それを没入型インスタレーションという形式で提示することで、鑑賞者にもより実感を伴った体験ができるわけですね。

長谷川:そうですね。今回LARP(ライブアクションロールプレイング)形式ではなく、カウンセリングAIとの対話や映像での鑑賞に重心を置いたので、鑑賞者が没入するための質をどう担保するかは大きな課題でした。でも完成後、お客さんが「ちゃんと没入できた」と言ってくれて、ああ良かったと思いました。あの静謐な空間の中で、自分と向き合う時間を持ってもらえること、それこそがこの作品の核心かもしれません。

「PARALLEL TUMMY」シリーズは、長谷川さんが長年取り組んでこられたシリーズでもありますね。

長谷川:初めて人工子宮をテーマにした作品は2011年、RCA(RoyalCollegeofArt)在学中に制作した未来についての映像作品でした。当時はクローゼットに隠した人工子宮でこっそり出産したり、ライバル女性の細胞を培養した子宮を復讐に使うような「ドロドロのメロドラマ」でした。

パラレルタミー2011 / 長谷川愛(2011)

長谷川:あれから時代も私自身の身体や意識も変わり、今回の展示ではもっと穏やかに、それでも核心を突く問いを投げかけたいと思いました。テクノロジーへのまなざしも、かつての好奇心主体から、今は倫理的・構造的な疑問を含む複眼的な視点へと変わってきています。

でもそれから数年が経ち、自分でも卵子凍結を経験し、「結局、自分は子どもが欲しいのか? 欲しくないのか?」とずっと考えているんです。でもその間に、身体の方にガタが来てしまって、心身ともに子育てができる気力がまったくなくなってしまった。代理母を必要とすることや、一人では育児が到底無理なこと、あるいは二人いても難しいという現実の中で、100万円以上かけて凍結した卵子を今後どうするかという切実な問題に直面しています。

こうした体験を通して、テクノロジーは“一瞬の痛み止め”にはなるかもしれないけれど、子育てのハードルの高さや社会的な要因は、テクノロジーだけではどうにもならないということに気づきました。そこで、2025年にもう一度作品を作り直すということが、自分にとってどういう意味を持つのかを考えるようになりました。

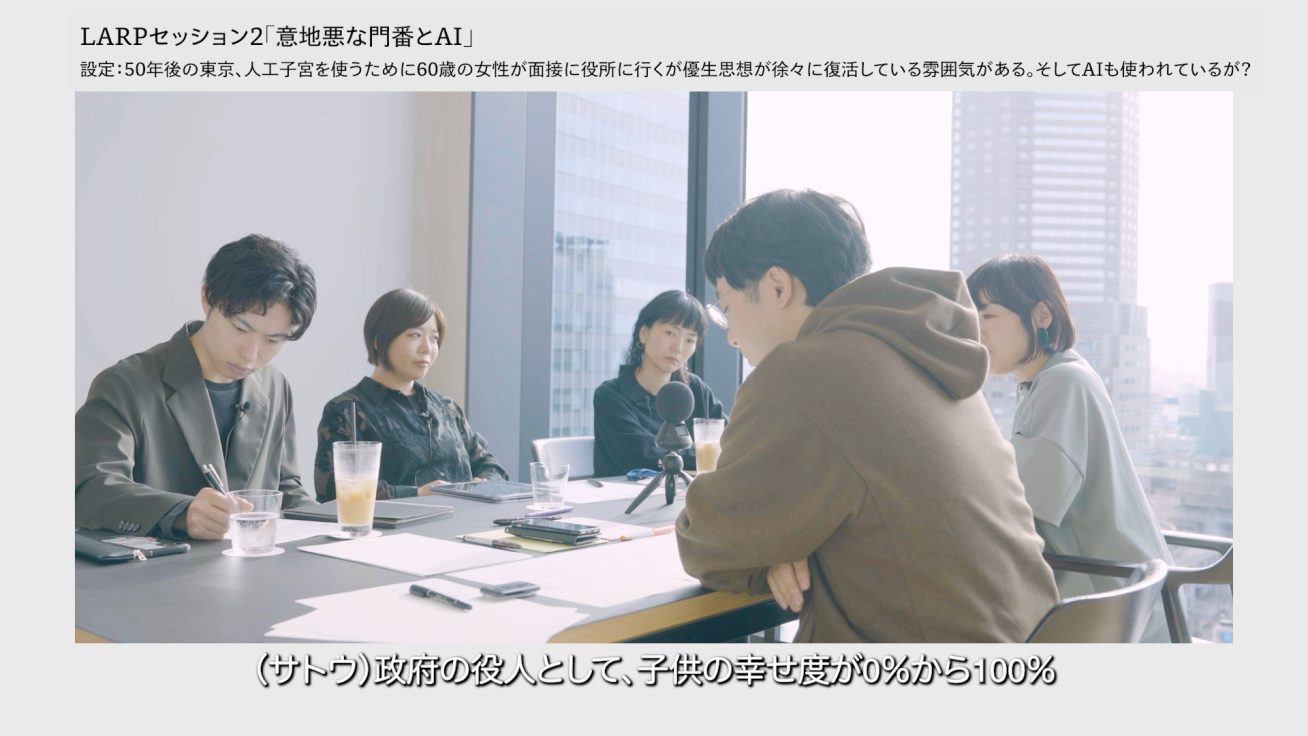

2023年にLARP形式で発表した作品『Parallel Tummy 2073』では、「もし人工子宮が普通に使える世界があったら?」という設定から始めたのですが、結果として見えてきたのは、優生思想と資本主義に完全に飲み込まれていくディストピアでした。「やっぱりこうなるのか」と予感していたとはいえ、改めてその構図に直面してショックを受けました。

Parallel Tummy 2073 / 長谷川愛 (2023)

長谷川:そこから2年経った今、私たちはもはや夢見がちな楽観主義ではいられない、という現実を突きつけられています。トランプの再登場などもあり、テクノロジーと人間性が合わさって暴走しているように感じる。無邪気に「人工子宮すごい!」と夢を託すことにも抵抗を感じる一方で、ディストピアを描けば描くほど、それが「儲かる」モデルとして、テック企業の教科書のようになってしまう怖さにも気づき始めました。“こうすればあなたも世界を支配できる”という指南書のように受け取られてしまう可能性があるんです。

もはやディストピアは教訓としてではなく、実装可能なマニュアルになってしまっている。では、自分はこれから何を描くべきなのか。人工子宮という技術に、まだ何らかの希望が残されていると信じたい一方で、それを社会側がどのように捉え、どう運用するかによって、その意味はまったく変わってしまう。

私はこれまで多くの作品で「倫理」の問題を扱ってきましたが、ダメな社会が人工子宮を手に入れたら、それは明らかに破滅への道です。資本主義でも、民族主義でも、血縁主義でも、優生思想でも、出生主義でもない社会の中でこそあり得る人工子宮というものをまず作って、ある種のお手本を描かないといけないんだと気づいたんです。

撮影:山根香

長谷川:でもそれは本当に難しい。なぜなら、もはや“そんな世界”を想像すること自体が極めて困難になっているからです。

10年前、学生だった私は、SF的なテクノロジーを作品で扱うには、観る人を惹きつける“現実味”が必要だと教わりました。でも今は、資本主義以外の社会や今の価値観以外で生きる人々を、リアリティをもって想像することすら難しくなってきている。そうなると、今ある想像力では“地獄”しか描けなくなってしまう。

だからこそ、私たちの想像力はどのように発揮されるべきかを問い直したい。スペキュラティブ・デザインは未来を予測するのではなく、“別の可能性”を探るもの。私たちが今の世界をリアルに考えられなくても、とりあえずやってみて、その空間を作って、他者に少しでも体験してもらって、その先で現実との接続点を探していく——そんなプロセスが必要なのではないかと思っています。

とはいえ、「誰でも一人で無料で使える人工子宮」なんて、財源はどこから?という難題もあります。世界的に少子化が進む中、子どもを生むことに価値があるという“出生主義”や、“国を強くするために子を産め”という幻想に巻き込まれず、こうした矛盾をどう語るか。それをまず自分自身に課すことが非常に難しかったです。

さらに、出産や子どもにまつわる“呪い”のようなもの——性別、年齢、社会的期待などに伴う痛みや傷。それをどうしたら少しでも救えるような形で提示できるのか。リサーチの過程で「日本の女性の10人に1人が中絶を経験している」というデータにも触れました。にも関わらず、それがほとんど語られていない現状があり、それぞれが一人でその痛みを抱えている。その一方で「子どもを産むべき」と語られる社会の中で、どんな感情を抱えているのか。

また、就職氷河期世代の男性たち——仕事がなく、結婚にもつながらず、結果として子どもを持てなかったかもしれない彼ら。それは本当に“選んだ孤独”だったのか? 本当は子どもを望んでいたかもしれない彼らの気持ちは、どこに置かれているのか?彼らにとっての救いはあるのか?など、出産や子どもにまつわる“さまざまな悲しみや呪い”をどう解体できるかということを、制作中はずっと考えていました。

後編へ続く・・・・・・

(TAG)

(SHARE)

(02)

関連するイベントと記事

Related Events And Article

関連する

イベントと記事

(Contact)

SHUTLへのお問い合わせ

Launching Authentic Futures SHUTL

SHUTLは現代の表現者が、伝統と出会い直し、時間を超えたコラボレーションを行うことで新たな表現方法を模索する創造活動の実験場です。スペース利用から、メディアへの掲載、コラボレーションまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。