(INTERVIEW)

【INTERVIEW】 大竹舞人個展「血と汗」

これまでの活動について

ご自身のこれまでの活動や制作の歩みを簡単にご紹介いただけますか?

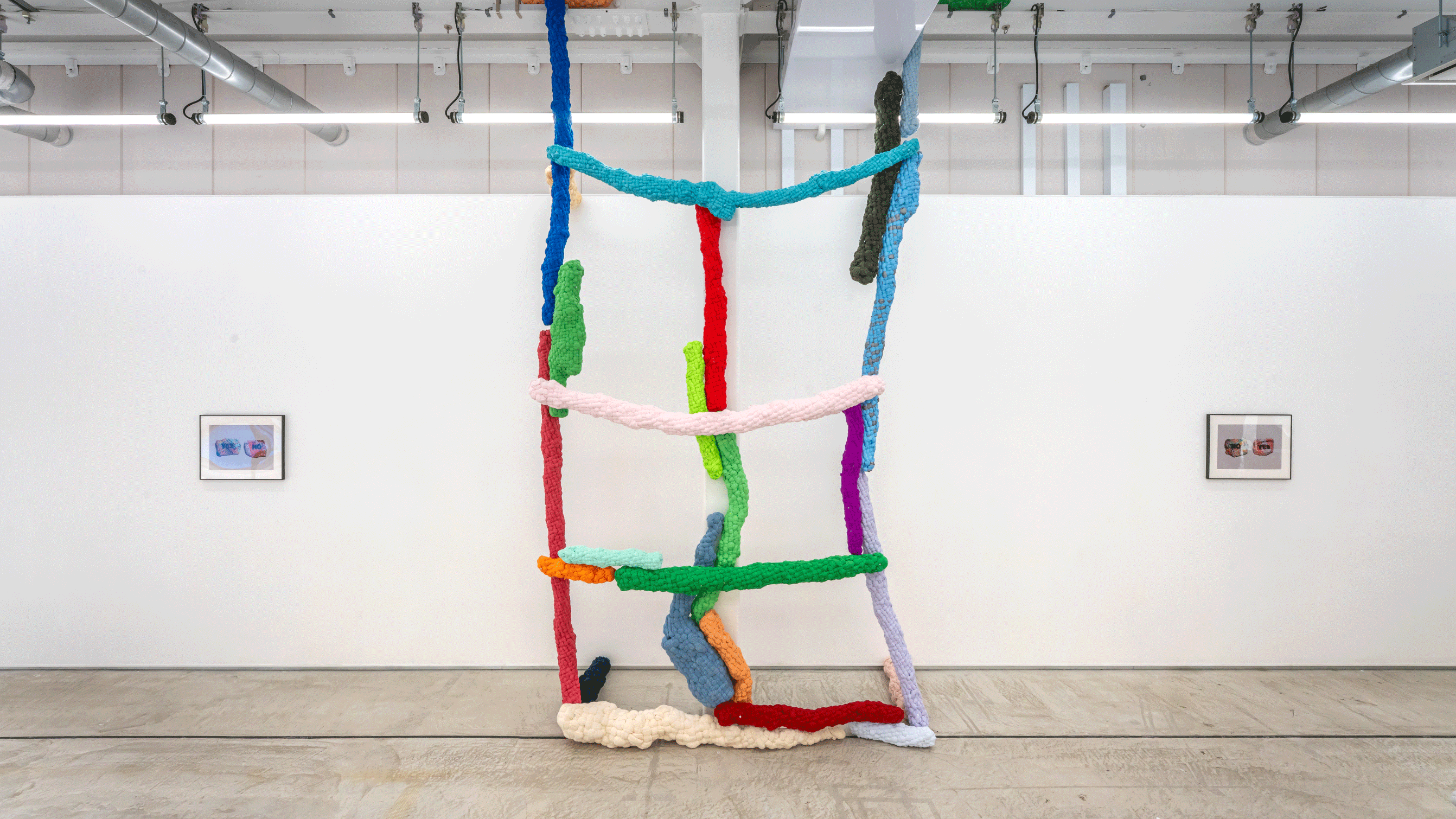

大竹舞人 (以降大竹):カゴを編む技術の研究から編み出した独自の技法を用いた作品制作を主として活動しています。帯状の布に構造とテンションを与えることで形態を保たせ、自立させるというものです。この技法の面白いところは材料の布の一枚がなくなっただけで、形が崩れて倒れてしまうところだと思います。素材の全てがあるべき場所にあるからこそ、状態を保てる、安定するのです。

その実現の為には行為の反復が必要となります。そしてその全てが口のないカゴのような中空形態のため作品表面に露出します。

レコードに溝を刻むように反復する行為の痕跡が形となり、位置となり作品を形成させる。そうやって行為を物質化させることに取り組んでいます。また行為を変換することで無形の物を形にすることが制作におけるモチベーションといえるでしょうか。

撮影:山根香

「血と汗」について

今回の個展タイトル「血と汗」には、どのような意図や思いが込められましたか?

大竹:そのまま、「血と汗」を流してつくる、ということです。ただ作り元が人であればそうですが、機械による生産、あるいは木々の成長なども同様にある種の「血と汗」によってなされていると思っています。物が「ある」ために欠かせないもの、それが「血と汗」です。

過去作で"血と汗による3Dプリント"という作品があるのですが、これは自分を生体3Dプリンターとして捉える作品でした。本展では制作的なプロセスを生産的なプロセスに置き換えることで、あなたにとって特別なものとは何か、価値とは何かという問いを明確にします。

血と汗による3Dプリント 2017年制作

「制作=労働」という言葉が用いられていますが、この考え方に至った背景を教えてください。

大竹:「制作=労働」というのは正確にはイコールではなくて、制作の中に労働というプロセスが含まれているということです。自分の場合、制作をはっきりと二つの段階に分けて考えていて、まず計画段階、そして行為段階と続きます。

計画段階では作品に用いる材料などを決めます。そしてそれをルールとして定めます。場合によってルールは色々なものになりますが、時間の制限や場所の設定、環境音なんかもあったりします。

次に行為段階ですが、これは先ほどのルールに沿ったかたちで作業していくところです。ここが労働ですね。あくまでルールに従って行為するだけなので所謂制作というより労働という言葉がしっくりきます。黙々とルールに従って動く段階です。

計画段階はプログラムを書くようなもので、行為段階は実際にプログラムをランするイメージというと分かりやすいかもしれません。こういうルールにしたらこうなるのではないか、と計画したものに対して、実際の行為はただルールに基づいて行われるので、思った通りに動かなかったりするのです。

これは作りながら考えるということを排除するような仕組みと思えるかもしれません。ただ実際はまるで逆だと思っていて、労働の中の美意識を捕まえるような作業だと。ただただルールに従って作業を続けるなかで、どうしてもこうしたい、ここはこうなってないといけない、というような説明し難い感情、生理を反映させる手段として有効であると考えています。自分の身体を癖のある機械の様に捉えて、その癖も含めて形に残していくことこそ、あるべき場所にあるべき物がある状態のように思います。

撮影:山根香

展示では「枕」「マット」「壁」といった日用品が作品化されています。これらを題材とした理由は?

大竹:人は作品を踏むのか、という問いがスタートです。

私が使用している布という素材の特性ともいえますが、非常に生活に近い。そして肌に近い存在です。

枕とマットという選択は家に着いてまず踏むもの、そして最後に踏むもの(枕は足で踏むわけではありませんが)、ということからですね。

壁に関しては、本展では自分自身への問いのような役割を担わせています。"24hx1d"という労働をテーマとした作品群を木材に見立てて、ビスを打ち込み固定して壁にします。自らが「血と汗」を流して作ったものを自ら傷つけながら自身に作品の価値を問い掛ける作品です。

YES / NO マクラ / 撮影:山根香

Welcomeマット / 撮影:山根香

壁 / 撮影:山根香

本展を通じて、鑑賞者にどのような体験や気づきを得てもらいたいですか?

大竹:美術作品はその性質上、そのもの自体に価値があります。だから大切にされるし、単価も高い。でも実際売っているということでは他の物と変わらない。大量生産される商品などと変わらないわけです。

勿論、美術作品を購入した人は保有の権利を有するわけですが、作った作品の全ての状態を完全に管理するなんてことは難しい。結局人の手に渡ってしまったらどうなるかなんてわからない。価値なんて評価する人で変わるし、相続なんてされちゃったらもう全く酷い扱いをされることもあるでしょうし。例外はあります。ただ一旦ギャラリーで取引されるものに限れば、まあそんなことが言えるんじゃないでしょうか。

一方で、別になんてことない量産品が大事にされるようなこともあります。それは愛着だったり。素直に言ってしまえば、美術作品と量産品に差なんてないのかもしれないとすら思います。なんなら、ギャラリーの白い空間で、バシッとスポットライトに照らされて、そんなアイドルみたいな奴よりも、ただいつも隣にいてくれる人の方が大切だなんて。綺麗事でしょうか。

いずれにしろ、だからこそ本展では件のギャラリーから問おうと思います。人は作品を踏むのか。

撮影:山根香

今後の展望について

今後、挑戦してみたい素材やテーマはありますか?

大竹:私の制作における最も重要な点は、先述したルールを設定するということと、そのルールに従って行為を反復することであると考えています。

これまでの作品においては、自分がその両方を担っていますが、誰かや何かに任せるということもやってみたいです。

撮影:山根香

最後に、来場される方々へのメッセージをお願いします。

大竹:血と汗を流して作った作品です。当然踏まれたくありません。ビスを打ち込み、傷つけたくもありません。それでも本展において、あなたは作品を踏むことを誰にも止められません。

枕のyes/noの問いかけ、逆さ箒のウェルカムマットなど、私のそんな複雑な気持ちの表れです。

撮影:山根香

(PROFILE)

大竹舞人

東京都生まれ。東京藝術大学彫刻領域博士後期課程修了。

ある構造をもった対象の生成を通じて「行為」を物質化させる。制作は事前に定められたルールに基づき行われ、その指示に従って行為を反復することで、自身の身体を道具のように扱う。

(TAG)

(SHARE)

(02)

関連するイベントと記事

Related Events And Article

関連する

イベントと記事

(Contact)

SHUTLへのお問い合わせ

Launching Authentic Futures SHUTL

SHUTLは現代の表現者が、伝統と出会い直し、時間を超えたコラボレーションを行うことで新たな表現方法を模索する創造活動の実験場です。スペース利用から、メディアへの掲載、コラボレーションまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。