(REPORT)

【REVIEW】悲観的ではない未来を思い描く責任について––《PARALLEL TUMMY CLINIC》に寄せて 村上由鶴評

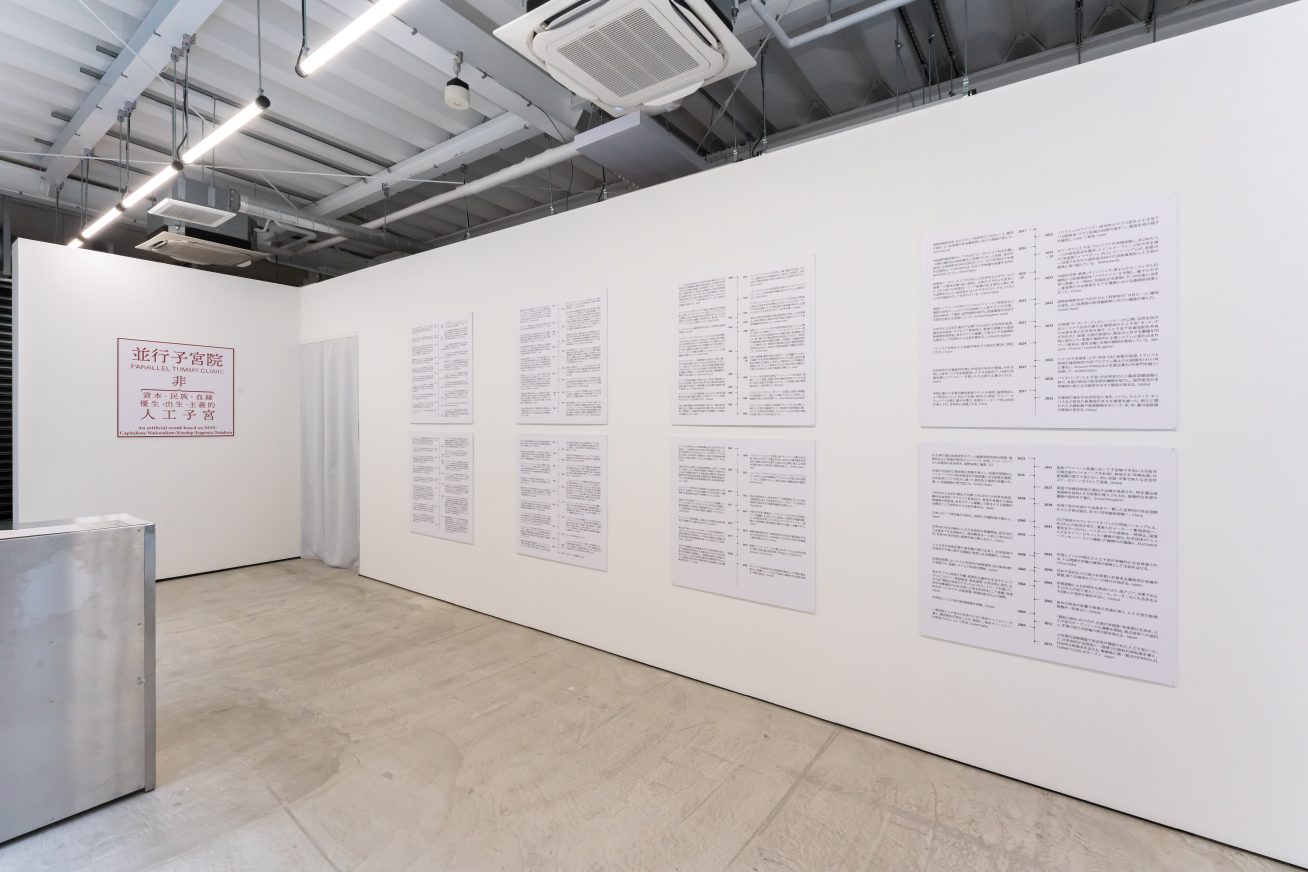

《PARALLEL TUMMY CLINIC》は人工子宮の活用が一般化された2070年代の東京を舞台に、鑑賞者自身がその利用を検討するという設定で進行する没入型インスタレーションである。

本作のように、人工子宮に関する創作物は数多く、特に文学作品ではたびたび登場している。そのような想像の系譜があるにもかかわらず2025年を生きる30代の、出産の経験がないわたしは、本作で示されるような、人工子宮のある未来を前向きに想像することができない。前向きに想像するどころか、おぞましいストーリーにとらわれてしまうのである。

本作で、鑑賞者が最初に受けることになるカウンセリングでは、「子供は社会の資本か」「子育ての費用や責任は社会全体で共有されるべきか」といった問いが投げかけられる。これらの問いに「イエス」と答えることは、共同体的な育児の理想を肯定する行為のように思える。しかし同時に、それは生殖を資本主義に最適化する立場ともなりかねず、倫理的な葛藤を呼び起こす。子育ての責任を社会全体で担うべきとするならば、その対価として育児への制度的な介入も予想され、グロテスクな未来が脳裏をよぎる。

この悲観的な想像に最も強い影響を与えているのは、オルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』だろう。この物語では人工子宮による生殖が標準化され、人間の生産が制度化された社会が描かれる。そこでは優生思想に基づき、社会に都合のよい労働階級が量産される仕組みが整っているため、少子化に困ることはない。生殖が、身体、家族、恋愛から切り離され、とりわけ「親」や「血縁」、「出産」は、不潔でいやらしいもの、恥ずべきものとなり、1人の相手との排他的かつ長期的な恋愛関係は誤りとされる(合言葉は「みんなはみんなのもの」)。その価値観に人々が疑問を持ったり、不満を持ったりしないように睡眠学習による「正しさ」の埋め込みと薬物による「不快さ」の追放によって、「安定」が保たれる。2025年の地球に生きるわたしにはディストピアとしか思えないが、『すばらしい新世界』内を生きる人たちにとっては、そこは混じり気のないユートピアとして完全に構築されている。

《PARALLEL TUMMY CLINIC》の第二の部屋では、脚本家の山田由梨による2075年の「PARALLEL TUMMY CLINIC」内での会話を胎児の視点から眺めることになるが、そこでもわたしのおぞましい想像力がますますたくましくなっていく。

撮影:山根香

わたしはそこで繰り広げられる会話の様子を『風の谷のナウシカ』の巨神兵の視点に重ねて眺めていた。劇中のなごやかな会話とは対照的にわたしは、生まれてすぐに王蟲の群れを殺し、まもなくどろどろに溶けて死ぬ乳幼児としての巨神兵のことが頭から離れない。生まれた時から兵士である人間を作る(かもしれない)容器としての人工子宮。ドラマに登場するのはおそらくわたしと同年代くらいの老齢の女性、ついさっき中絶凍結処置をしてきたという若い女性、そして、その子の親である(おそらく)ゲイの男性である。これらの登場人物が子供を持つこと、持たないこと、生殖にまつわる選択肢と主体の広がりを希望的に示しているのに、その視点の主体である胎児が、その透明な子宮の壁を破って彼女らを殲滅するのではないかという恐怖心をぬぐえないでいた。もちろん、そんなことは起こらずに映像は終わった。

さて、人工子宮のある未来を想像するとき、わたしがこのように恐怖と悲劇の未来予想にとりつかれてしまうのはなぜなのか。まず、すでに述べたように人工子宮を描いた創作物の影響があげられる。

実際、人工子宮というアイデアは、人間が動物であることから逃れようとしているという点で、技術を手にした生物としての人間の傲慢さを示しているとも言えるかもしれない。ディストピアSFは、多くの場合、倫理なき技術進歩がもたらす社会や自然の崩壊を恐るべき寓話として語ってきた。

これらの物語がわたしを悲観的な想像に導いているとして、過去の人工子宮をめぐるファンタジーが、ファンタジーであってさえも、現実的かつ前向きな技術利用のイメージを積極的に示さ(せ)なかったのはなぜだったのかという問いは残る。そうしたファンタジーは、生殖と技術を組み合わせることへの生理的な嫌悪感や、「ばちがあたる」といった直感的な拒否反応、自然なもの(とされる)生殖に対して、技術が踏み込むことへの恐れを活用し、増幅させていた可能性はないだろうか。そして、こうした恐れの感情が科学的・社会的な知識以前に、文化的に刷り込まれた信仰のようなものとして内面化され、人工子宮のあるよい未来への想像を妨げてきたのではないだろうか。

ここまで、人工子宮のある未来にまつわるわたしの悲観的な想像について書いてきたが、実際のところ本作《PARALLEL TUMMY CLINIC》には、ディストピア的要素はほとんどない。本作の重要性はこのように、徹底して希望の技術として人工子宮とそれにまつわるさまざまな医療・社会制度を提起することにある。

フェミニストとして、人工生殖技術が女性を解放するアイデアを示したシュラミス・ファイアストーンは、『性の弁証法』のなかで「はっきり言えば、私は、妊娠は野蛮だと思っている¹」と、妊娠への嫌悪をあらわにしたうえで、「利用できるあらゆる手段を使用して、生殖的な生物学の暴虐から女性を解放すること。子供を生み、育てる役割を女性と同様に男性を含め、社会全体に拡散すること²」を提唱した。

ここでファイアストーンは「利用できるあらゆる手段」の具体策を示していないが、《PARALLEL TUMMY CLINIC》の、人工子宮にまつわる中絶凍結などを含む各種生殖医療のプランと、レンタルお父さん・レンタルお母さんなどの育児サービスはそれを具現化したものだろう。

しかし、こうしたファイアストーンのラディカルな考え方は厳しい批判の的となった。

例えば、FINRRAGE(生殖・遺伝子工学に抵抗するフェミニスト国際ネットワーク)は、生殖技術の発展が女性の身体のさらなる搾取へとつながると主張した。体外受精、卵子提供、性別の事前判定といった技術が可能になれば、社会を統制するために活用されるのは必至ではないかというのである。また「ラディカルな」フェミニストを自認するバーバラ・カッツ・ロスマンは、女性が妊娠期間中に赤ん坊と築き上げた関係を重視する。そのうえでリベラル・フェミニストが女性の身体の価値を軽視していると指摘する。「彼女たちは次のように主張する。男性は妊娠したり、母乳を与えることはできない。しかし、そうした母性的な関わりは卑しい肉体労働にすぎない。(中略)ここでは、妊娠や授乳という生まれつきの身体能力は無視され、出産後の乳児の世話は、〈卑しい〉仕事とみなされ尊敬の対象とはならない³」。

ロスマンのようなフェミニストにとって、おそらく「PARALLEL TUMMY CLINIC」のあらゆる医療処置は、女性から妊娠の経験を取り上げ、女性の身体の価値を低下させるものと映るだろう。さらに、本作で示される「レンタル家族」のサービスは、「母性的な関わり」を、性別からも血縁からも解放する。

こうしたフェミニストの論争について、ジュディ・ワイズマンは『テクノ・フェミニズム』のなかで、「初期のフェミニストによる技術分析は、技術が家父長制を再生産する役割を強調する宿命論を生み出す傾向があった。この悲観論こそが、この初期のフェミニスト文献の豊かな貢献の上に築きながらも、新しい技術に関するより最近の議論に照らして修正される必要がある⁴」と述べている。

ワイズマンが述べるように、フェミニズムではあらゆる技術を、男性による社会の統制と支配を強化するものと位置付ける傾向があった。それが生殖に、あるいは女性の身体に関する技術になれば、その導入に際して女性の権利運動の観点から強い抵抗が生じるのは必然であった。しかし、ここで問われるのは、もはや体外受精が一般的な技術になった現代において、いつまでそうした悲観にとらわれているのか、ということではないだろうか。

撮影:山根香

長谷川愛は、自身の著書『20XX年の革命家になるには』のなかで、絶望的な未来を描くSF小説は、警告としての役割を持つ一方でポルノのように現実逃避的であるとするアーシュラ・K・ル=グウィンの発言を引用している。

実際、人工子宮のある未来を真剣に希望あるものとして想像することは、針の穴に糸を通すような困難を伴っている。気を緩めれば、冒頭述べたようにその予想図はすぐにディストピア的な不安に覆われてしまう。

それでもなお、本作《PARALLEL TUMMY CLINIC》は、その「真剣な想像」に挑んでいる。

その真剣さは、本作の細部の具体性に現れている。LARP(Live Action Role Playing)と、山田由梨との協働を取り入れた本作の構成は、人工子宮のある未来を長谷川愛個人の想像力に限定させず、他者の倫理観や感情を介入させることで、未来を集団的に想像することを可能にする。

例えば、映像作品「From the Parallel Tummy」に登場する「胎教プログラム」は、人工子宮内の胎児に声を刻むという点では『すばらしい新世界』における「睡眠学習」と同じことだと指摘することもできるだろう。また、「産まれる」ではなく「外に出る」という言葉が使われるのも類似している。しかし、これらは決定的に異なる質を持つものとして描かれる。《PARALLEL TUMMY CLINIC》における技術は男性中心主義的にジェンダー化されたものではなく、母性を女性の身体と切り離しながらも、それを可視的に具現化し、年齢・性別を共有するために用いられている。

また、美術作品において「考えさせられる」という経験自体は珍しいことではないが「PARALLEL TUMMY」利用の適正判断のカウンセリングセッションは、鑑賞者を「考えなければならない」状態に置く。そのうえ、その場で即時に自身の生殖に関する価値観や倫理観を、声に出して表現することを強いる。いわば、この没入型インスタレーションという形式は、鑑賞者に、作品世界に「参加する」のではなく、意思決定を迫られる主体として、よりよい未来の世界を「構成する」一員として存在することを求めてくるのだ。

撮影:山根香

ル=グヴィンはこのようにも書いている。

「問題は、私たちが、衒学家や詭弁家の尻馬に乗って、幸福をなんとなく愚劣なものと見なす悪癖を身につけたことにある。苦痛のみが知的であり、邪悪のみが興味ぶかい。これは芸術家の背信行為だ――邪悪の陳腐さ、苦痛の恐るべき退屈さを認めるのを拒むことは。(中略)絶望を讃えるのは歓喜を貶めることであり、暴力を抱きしめるのはその他のすべてを手放すことである。いまの私たちは、ほとんど手放しかけている。私たちはもはや幸福な人間を描くことができず、歓喜に酔いしれることもできない。⁵」

長谷川愛が《PARALLEL TUMMY CLINIC》で示すのは、ジェンダー化された科学技術観では描かれてこなかった未来である。想像できないものは創造することができない。だから幸福な未来を本気で想像し真剣に期待することができないならば、そのような未来を創ることもまたできないのだろう。たとえ、未来に対する希望的な想像力の欠如が、男性中心主義の社会によってもたらされたものだったとしても、それを乗り越えることを諦めないことが、世界をディストピアにしないための出発点となるはずである。

¹シュラミス・ファイアストーン著、林弘子訳『性の弁証法』評論社、1972年、p. 248

²前掲書、p. 255

³バーバラ・カッツ・ロスマン著、広瀬洋子訳『母性をつくりなおす』勁草書房、1996年、p. 239

⁴Judy Wajcman, TechnoFeminism: War Crimes, Trials and the Reinvention of International Law (English Edition) ,(Function). Kindle Edition., Polity Press, 2004, p. 20

⁵アーシュラ・K・ル=グィン著、浅倉久志訳「オメラスから歩み去る人々」、『風の十二方位』、ハヤカワ文庫SF、2017年、p. 400

(PROFILE)

(TAG)

(SHARE)

(Contact)

SHUTLへのお問い合わせ

Launching Authentic Futures SHUTL

SHUTLは現代の表現者が、伝統と出会い直し、時間を超えたコラボレーションを行うことで新たな表現方法を模索する創造活動の実験場です。スペース利用から、メディアへの掲載、コラボレーションまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。