(REPORT)

【REVIEW】ディストピアではなく希望を:長谷川愛が描く人工子宮の可能性 荒木夏実評

「あなたたちキャリアウーマンは、早くしないと時間切れになるわよ。チクタク、チクタク。」

シャロン・マグワイア監督 映画『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001)より

出産のタイムリミットという問題について、女性たちはまるで時限爆弾を抱えているかのように、そのプレッシャーを押しつけられてきた。時にセクシズムに満ちた態度や言葉を投げかけられながら。もっとも、冒頭に引用した『ブリジット・ジョーンズの日記』(シリーズ1作目)からは20年以上経つし、日本で流行った「25を過ぎたら女性は売れ残り」といういわゆる「クリスマスケーキ理論」も、さすがに今の時代に一般的に使われることはないだろう。しかし今日、女性が出産問題から解放されたわけではない。

いまや少子高齢化は多くの先進国で問題になっている。中でも日本の少子高齢化率は世界でダントツ1位であり、人口の10人に一人が80歳を超え、ほぼ3人に一人が65歳以上という状況¹に対し、2023年当時の総理大臣岸田文雄は「異次元の少子化対策」と銘打ち、大規模な子育て支援を行うことを発表した²。また2022年からは、基本的な不妊治療が保険適用となり³、これまで高額な費用の前にあきらめていた人たちの治療を促進するきっかけとなった。

政府による少子化対策が必須であることを理解する一方で、子供を産むのは国のためなのかという疑問も生じる。2003年に、自虐を交えて「30代以上・未婚・子ナシは女の負け犬」と論じて話題を呼んだ『負け犬の遠吠え』の著者酒井順子は、「正論にはある種の暴力がある」と現在の少子化対策について語る。「出生率を上げるべきだという声が大きくなればなるほど、『正しいこと』、つまり子どもをもつことを実行していない・できていない人の中には、下を向いてしまう人もいるのではないでしょうか」⁴と述べる酒井の言葉にはリアリティがある。

このように出産とは、最もプライベートなことがらであると同時に公的で社会的、さらには国家的な事項でもあるのだ。長谷川愛は、この問題を自分ごととして捉え、エコロジーとフェミニズムの観点から考え続けてきたアーティストである。映像作品《わたしはイルカを産みたい…》(2011-2013)では、身勝手な人間による乱開発によって破壊された地球の未来を見据え、人間の女性が絶滅危惧種の動物の代理母になる可能性を示した。《(不)可能な子供》(2015)では、iPS細胞を使ってレズビアンカップルが男性に頼ることなく、2人と血のつながりをもつ子供をもうける世界を描いた。⁵

《わたしはイルカを産みたい...》 / 長谷川愛

《(不)可能な子供》/ 長谷川愛

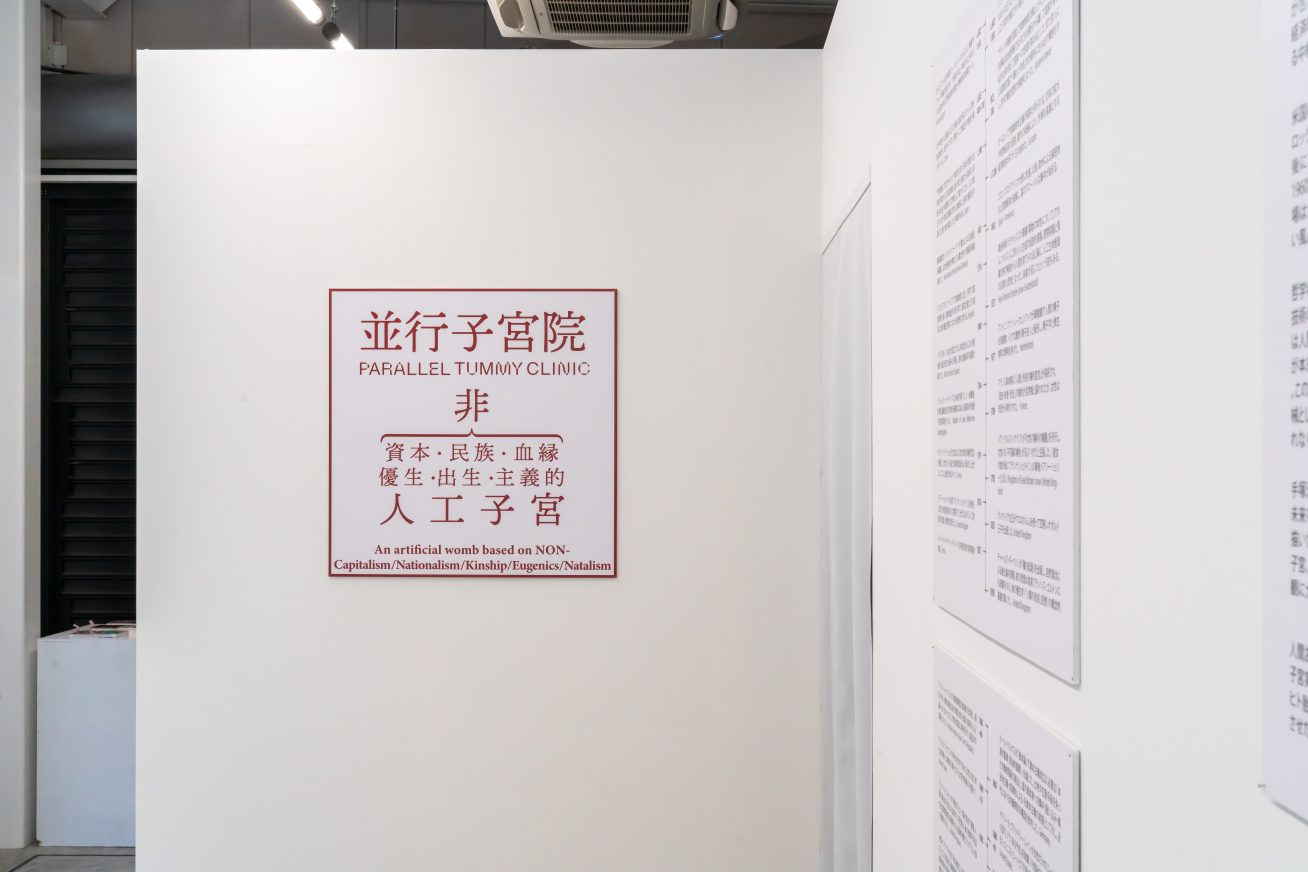

そして今回の没入型インスタレーション「PARALLEL TUMMY CLINIC」において長谷川は、日本の政治問題でもある少子高齢化に意外な方向から光を当てる試みを行った。テーマは人工子宮である。本作の構想段階から関わり、映像作品「From the Parallel Tummy」の脚本を担当する山田由梨とのコラボレーションによって、演劇的ナラティブと体験を含むインタラクティブな作品として完成させた。時代と場所の設定は、人工子宮の活用が一般化した今から50年後の東京。鑑賞者は人工子宮の使用を検討するためにクリニックを訪れているという想定である。

撮影:山根香

展示は日時指定予約制だ。予約時間に展示(クリニック)を訪れた鑑賞者はまず、人工子宮の使用についてガイダンスと質疑応答のセッションを受ける。通された部屋で流れる女性の声が、クリニックの方針と人工子宮の使用プランについて語る。その説明を聞くと、人工子宮は便利だから使うといった単純なものではなく、社会的・倫理的に熟考し、実践的学習を経て初めて使用が許可されるものであることがわかる。まずクリニックの方針である「資本主義・民族主義・血縁主義・優生主義・出生主義を否定」し「他種と共に生きる、ケア共同体を理念とする」ことに同意できなければ利用は許されない。さらに、育児に関する筆記と実技試験に合格し、子育て研修に1年間約800時間参加し、2家族以上の補助によって子育ての実技を行う必要がある。実にハードルが高いのである。さらにAIによるサポートシステムによって、生まれた子供の健康や虐待の危険性がモニタリングされ、異変があれば通報される。またガイダンス後のカウンセリングでは「子供と血がつながっていてほしいか。それはなぜか。」「子育ての費用や責任は社会全体で共有するべきか。それはなぜか。」などの質問があり、鑑賞者の適正が試される。

撮影:山根香

さらにユニークなのはプランの種類である。体細胞から作った人工胚を出産まで人工子宮で育てる「満月プラン」、自然妊娠した胎児を人工子宮に移す「半月プラン」。そして「三日月プラン」では、自然妊娠した胎児を取り出して冷凍し、最長5年間保存することができる。卵子凍結ならぬ胎児凍結だ。予定外の妊娠をした女性に出産の猶予が与えられるのである。もし5年経っても本人が出産を望まなかった場合、胎児は人工子宮の中で育てられ、養子縁組が行われる。

撮影:山根香

このガイダンスの内容は、理想的な人工子宮の使用についてシミュレーションした長谷川の思考を示しているといえるだろう。これまでも作品《Parallel Tummy》(2010)や《Parallel Tummy 2073》(2023)を通して人工子宮をめぐる可能性に取り組んできた長谷川は、人工子宮が悪用される危険性に注意を払っている。兵士や奴隷のような存在を量産するなど、過剰な権力や欲望による利用を防ぐのはもちろん、生まれた子供が幸せに暮らすためにはどうすれば良いかを長谷川は問う。入念な「子育て研修」などは、人工子宮使用者ならずとも、通常の出産で子を得る全ての親が受けるべきプログラムに思えてくる。

さらに、待ったなしの妊娠の「時間」を止める「三日月プラン」は、生命の生殺与奪の重責を一身に負わされる女性の負荷を画期的に軽くするだろう。中絶という手段ではなく、生命の未来の可能性を残すアイデアには夢がある。たとえ本人が親になることを選ばなくても、人工子宮で育つ子供が誰かの大切な家族となる未来。それは、子供を個人ではなく社会のものとして育てる提案である。

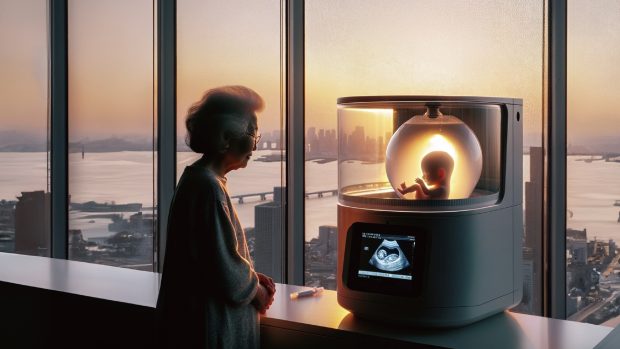

ガイダンスルームの横の部屋で上映される映像作品「From the PARALLEL TUMMY」では、「三日月プラン」のケースが短編実写ドラマ映像によって具体的に表現されている。高齢女性のマリカは、高齢男性の子供が人工子宮内で育つ様子を見学している。そこへ2階のクリニックで「中絶凍結」を受けてきたという若者ソナが入ってくる。気軽に中絶凍結について語るソナは、今後も子供を育てる気持ちはなく「今育てたい」人に預けることを希望している。「もしよければどうですか」とソナに勧められたマリカは、戸惑いながらもその可能性を考え始める。

撮影:山根香

老人が子供を授かる話は、『竹取物語』や『桃太郎』などの昔話でもお馴染みのファンタジーであり、本インスタレーションの重要なテーマの一つでもある。人工子宮によって性別や年齢、個人の身体性から妊娠・出産が独立した世界では、老人が子を育てることのハードルは低くなるだろう。経済的にも精神的にも安定し、時間に余裕のある高齢者が子供を持つことは、理にかなっているようにも思われる。現実世界でも、共働きの夫婦の多くが祖父母による育児援助に頼っているし、地域の「シルバー人材センター」に登録している高齢者に育児ヘルバーの仕事を依頼するケースも多い。映像作品の中でソナが語るように、シェアハウスで共同で子育てをすれば、高齢の親が孤立することもない。空前絶後の少子高齢化の時代、元気で余裕のある高齢者がおおらかな気持ちで子供を育てることのメリットは大きいのではないだろうか。

ただし、「PARALLEL TUMMY CLINIC」が提唱するオルタナティブな妊娠、出産、育児が実践されるためには、当然のことながら新たな家族の形が受容される環境が必要である。長谷川はLARP(ライブアクションロールプレイング)という手法を用いて、参加者が設定したキャラクターを演じるワークショップを行い、その様子を映像で紹介している。「PARALLEL TUMMY CLINIC LARP Workshop」には独身男性、高齢シングルマザー、性的マイノリティーの男性、人工子宮で生まれた少年などのさまざまなキャラクターが登場し、人工子宮を介した家族の問題について議論している。例えば高齢のシングルマザーと子供との間に生じる閉塞感を打開するために、レンタルお父さん・お母さんを利用する可能性などについて語られる。足りない部分を補うためには、新たなサービスの使用を含め、社会全体で家族を支えることが必要なのだ。

撮影:山根香

しかし、改めて思う。人工子宮という未来について考えることは、現在の世界を考えることでもあるのだ。2022年、アメリカの最高裁判所は1973年に女性の中絶の権利を認めた「ロー対ウェイド」判決を覆し、その後多くの州で中絶の規制が強化された。⁶第二波フェミニズムのうねりの中で先人たちが勝ち取ってきた権利が「民主国家」において簡単に奪われてしまうという事実に愕然とする。

日本に目を向ければ、2025年の日本のジェンダーギャップ指数は148カ国中118位⁷で、他国と比べて際立つ男女格差が改善する気配はない。出産や育児で一度キャリアから外れた女性が元の地位に戻ることは困難で、経済面で圧倒的に不利な立場にならざるを得ない。ひとり親世帯の貧困率は約45%でOECD加盟国の中でも突出して高い。⁸ 女性が子供を持つことに大きなリスクが伴うこの国で、少子化が進むのは当然だろう。

長谷川は科学と思想、文化、フェミニズムの観点から見た世界の生殖医療に関する詳細な年表を作成し、会場に展示した。それは長谷川の作品の構想が荒唐無稽な夢物語ではなく、実際に人類がたどってきた道の延長線上にあることを示している。さらに長谷川の描く未来予想図は2075年まで続く。2039年に中国で世界初の完全自動人工子宮が誕生、2040年に日本で同性婚が法制化、2041年にEUで使用されていたバイオバッグが同時ハッキングによって約3万人の胎児が死亡し訴訟問題に発展、2060年に日本で人工子宮技術の保険適用が承認される等々、現実味のあるできごとが列挙されている。

生と性にまつわるバイオテクノロジーには、一歩間違えばディストピアへとつながる危険が伴う。しかし長谷川は、アートの力を通してそこに希望を見出そうと試みている。政治に左右される女性の不自由な身体、貧困と隣り合わせの女性と子供の暮らし、社会のお荷物として疎外される老人の存在、不妊や育児の不安を抱える人々の孤独。人工子宮がこれらの問題解決の突破口になる可能性はないだろうか。女性を「タイムリミット」から解放し、従来の家族の概念を解きほぐし、個人や血族間ではなく社会で子供を育てる仕組みを促進するために、人工子宮が重要なツールになりうるのではないか。

長谷川の作品の魅力は、自身のリアルで切実な体験と思いが制作のコアになっていることである。「人生の後半に差しかかり、体力・知力、そして生殖能力のピークを過ぎた身体で、冷凍保存した卵子を“今年こそ廃棄しよう”と思いながら、私は今もなお人工子宮という問いに戸惑い、逡巡しています。」⁹と語る、未練がましく揺れ動く自身の心情をさらけ出す長谷川の言葉に、遊びやゲームや実験を超えた作品の魂が感じられる。

まだ魔法の道具に留まっている人工子宮の代わりに、今私たちができることは何か。長谷川が提示する世界は、私たち一人ひとりに課題を突きつけるのである。

- World Economic Forum “More than 1 in 10 people in Japan are aged 80 or over. Here’s how its ageing population is reshaping the country,” Health and Healthcare Systems, Sep 28, 2023

- 「首相官邸岸田内閣総理大臣年頭記者会見」『内閣官房内閣広報』2023年1月4日

- こども家庭庁「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。」『不妊治療に関する取組』2022年3月30日

- 伊藤恵里奈「“負け犬の遠吠え”から20年 少子化対策に酒井順子さんが思うこと」『朝日新聞』2023年4月16日

- 荒木夏実「女性が産んだのは…なぜ“イルカ”だった?アートが問う生殖やジェンダー」『朝日新聞Globe+』(2020年7月10日)

- Ariane de Vogue, Tierney Sneed, Chandelis Duster, Devan Cole “Supreme Court overturns Roe v. Wade,” CNN, June 24, 2022

- 日本経済新聞「日本の男女平等指数、118位 女性の政治参加が後退」(2025年6月12日)

- 内閣府男女共同参画局「ひとり親世帯の貧困率の国際比較」『男女共同参画白書 令和6年版』(2024年6月)

- Ai Hasegawa “PARALLEL TUMMY CLINIC,” Ai Hasegawa’s Website

(PROFILE)

荒木夏実

東京藝術大学教授/キュレーター

荒木夏実(東京藝術大学教授/キュレーター)

東京藝術大学教授。キュレーター、美術評論家。慶応義塾大学文学部卒業、英国レスター大学ミュージアム・スタディーズ修了。三鷹市芸術文化振興財団(1994-2002)と森美術館(2003-2018)でキュレーターとして展覧会および教育プログラムの企画を行う。2018年より東京藝術大学に勤務。「ゴー・ビトゥイーンズ展:こどもを通して見る世界」(2014)で第26回倫雅美術奨励賞、第10回西洋美術振興財団学術賞受賞。展覧会「彼女たちは歌う」(2020)、「居場所はどこにある?」(2021)、「あなたのアートを誰に見せますか?」(2023)を東京芸術大学大学美術館陳列館で開催。「広島竹原芸術祭2024 記憶の地層」(2024)キュレーター。大学生を含む若手アーティストの活動に注目しながら現代美術と社会との関係性を探る活動を展開している。

(LINKS)

(TAG)

(SHARE)

(02)

関連するイベントと記事

Related Events And Article

関連する

イベントと記事

(Contact)

SHUTLへのお問い合わせ

Launching Authentic Futures SHUTL

SHUTLは現代の表現者が、伝統と出会い直し、時間を超えたコラボレーションを行うことで新たな表現方法を模索する創造活動の実験場です。スペース利用から、メディアへの掲載、コラボレーションまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。